我9月30日的博文《丫禾绝唱》在“知青上海论坛”上于10月2日发帖后,曾经在新干插队的知青“一农老也”跟帖说,对于丫禾“68年刚下乡时还看到,因为少,我都不记得是否栽过。产量极低,几年后就看不到了。”这句话的最后几个字“几年后就看不到了”,使我开始“警惕”起来——1969年“丫禾绝唱”的说法有待琢磨,至少在新干其他地方在1969年以后还存在了几年。

10月3日。中国科学院自然科学史研究所的“农史网”转载我的博文《丫禾绝唱》时,一方面认为“对丫禾这种特殊的水稻栽培方式的消失提出了自己的解释,是份难得的关于间作季稻栽培的详细资料”,另一方面使用了《上海知青的“丫禾”回忆》这样的题目,显然是相当谨慎低调的。我隐隐约约感觉到了实事求是与浮躁虚华的天壤之别。前者是史学研究必须具备的用确凿的事实和证据说话的基本精神与方法,而后者则常常是当下动辄绝唱之类的词藻所反映出来的常见病多发病流行病。

10月5日。我在回忆当年江西新干县三湖公社一些“地富分子”全家被遣送到山区这一往事时,为了查证当时有几家“地富分子”被迁到云庄,我打开1974年的“罚议记录”,无意之中有一个重要发现——

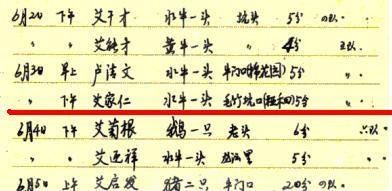

图中用红线标出的一项记录的含义是,(1974年)6月3日下午,在“毛竹坑口(稏禾田)”抓到了一头因放牛的小孩疏于看管而偷吃生产队大田禾苗的水牛,此牛由属于第五生产队的社员艾家仁一家负责饲养,所以按规定扣罚5个工分。

使我大为吃惊的是“稏禾田”几个字。可以肯定的是,云庄从来没有“稏禾田”这样的小地名,而“毛竹坑”是云庄村一条颇为偏僻的山沟。因此,可以推断,在这样一个上级领导不大会来检查的地方,在1974年,还种有稏禾!

是日,我与插友刘通话。他告诉我,记得1974年左右,公社驻云庄的干部D发现云庄还有丫禾田,就严词质问大队支书。支书百般抵赖。D说,他能辨认丫禾,所以骗不了他,命令支书:必须将丫禾绝种!……

总之,1974年“丫禾”在云庄还没有绝迹,1969年也不是云庄的“丫禾绝唱年”。

因此,继续整理知青日记时,要特别注意了:在为后代留下有用的资料的时候,不能把话说绝、说满了!此乃近两年来最大的教训与收获。

关于“罚议记录”,参见《1974~1975,我在江西云庄当“专业户”》